白菜をレンタル畑で育てる魅力とは?

初心者でも白菜栽培に挑戦しやすい環境

レンタル畑は、あらかじめ適切な土壌づくりや畝立てが行われていることが多く、初心者でも安心して白菜を育てることができます。

種まきの時期や肥料の与え方など、基本的な手順に沿うだけでスムーズに栽培がスタートできるため、特別な知識や道具をそろえる手間が省けます。

こうした整った環境のおかげで、「家庭菜園は初めて」という人でも気負わずに白菜栽培に挑戦することが可能になります。

道具なし&手ぶらで始められる手軽さ

スコップやジョウロ、防虫ネットといった通常は自分で用意する道具も、レンタル畑なら利用できることがほとんどです。

何も持たずに訪れて、その日から作業を始められるため、手ぶらで気軽に始められます。

自分で育てた無農薬の白菜で「食育」を実践

自分で育てた白菜を収穫し、新鮮な状態で味わう喜びは格別です。

レンタル畑では、農薬の使用を抑えたり、無農薬栽培に挑戦したりと、自分で栽培方法を選ぶことが可能です。

こうした経験を通じて、子どもたちに「食育」の大切さを伝えることもできます。

自分が育てた野菜を食べることで、食べ物への理解や感謝の気持ちが芽生え、より豊かな食生活を育むきっかけとなるでしょう。

白菜の栽培ガイド:種まきから収穫まで

種まきの時期と準備

最適な時期

白菜の種まきは、暑さが落ち着き、これから涼しくなってくる「9~10月」が最適なシーズンです。

この時期に種まきをすると、寒さが本格化する前に苗がしっかり根付いて成長し始め、冬には大きく育ってくれます。

土づくりのポイント

1.耕す(たがやす)

まず、畑の土をスコップやクワを使って20~30cm程度の深さまでよく耕します。

土のかたまりを砕き、ふかふかの状態にすることで、苗の根が伸びやすくなります。

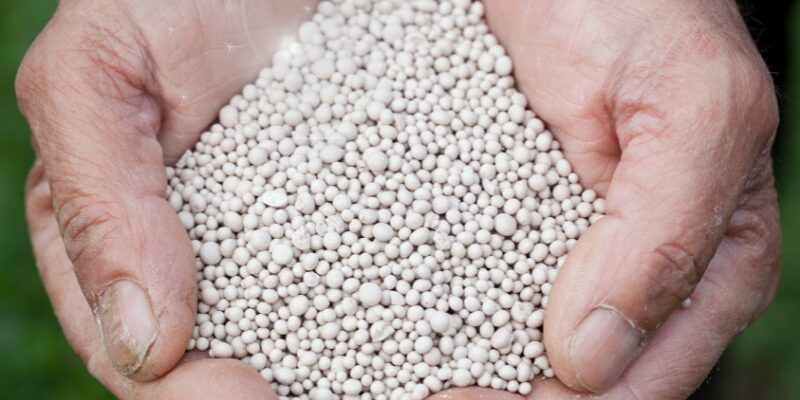

2.苦土石灰(くどせっかい)の利用

白菜は土の酸度(さんど)バランスが大切です。

一般的に野菜を育てるためには、土が弱酸性(pH6.0~6.5くらい)が理想です。

畑の土は酸性に偏りがちなので、「苦土石灰」をまいて混ぜ込み、土の酸度を調整します。

最初は袋に書かれている使用量を参考に少しずつまいてみましょう。

混ぜ込んだら、1~2週間ほど置いてから種まきすると、土が落ち着いて適した環境になります。

3.肥料(ひりょう)の投入

白菜は、成長に必要な栄養をしっかりと吸収する野菜です。

事前に「※元肥(もとごえ)」と呼ばれる基本的な肥料を、土に混ぜ込んでおくと育てやすくなります。

有機肥料や市販の野菜用配合肥料などを袋の説明に沿って入れ、よくかき混ぜましょう。

※元肥(もとごえ)とは、作物を栽培する前に、土を整える段階で土の中にあらかじめ施しておく肥料のことです。

種まきや苗の植え付け前に、土壌へ十分に肥料分を混ぜ込むことで、発芽後からすぐに作物が必要な養分を吸収しやすい環境を整えます。

畝(うね)づくりと種まきの方法

1.畝を立てる

耕した土を幅60~80cm、高さ10~20cm程度の「畝」(少し高く盛り上げた土の列)に整えます。

畝を作ると、水はけが良くなり、根が湿りすぎない環境を作れます。

また、管理もしやすくなります。

2.種のまき方

畝ができたら、種をまく場所(点まきの場合)を30~40cm間隔で決めます。

1か所あたり2~3粒の種を指先で軽く押し込むようにまき、その上から1cm程度、ふわっと土をかぶせます。

土を厚くかぶせすぎないように注意しましょう。

種が小さいため、すぐ芽が出やすいようにあまり深く埋めないのがポイントです。

3.発芽までの管理

種まき後は、土が乾かないように適度に水やりをします。

ただし、水のやりすぎはカビや病気の原因になるので、土が少ししっとりするくらいを目安にします。

秋口はまだ日差しが強い場合もあるので、直射日光が強すぎるときは簡易的な日よけを作ってあげると良いでしょう。

以上のステップを踏むことで、初心者でもスムーズに白菜の種まきをスタートできます。

最初は戸惑うことがあるかもしれませんが、一度体験すると、次回からはスムーズにできるようになるはずです。

ゆっくりと手順を確認しながら進めてください。

育成中の管理方法

白菜は発芽してから、ゆっくりと葉を広げながら成長していきます。

成長途中には、「間引き」という作業や、「追肥」という栄養補給、そして適度な水やりが重要です。

難しく感じるかもしれませんが、手順を守れば初心者の方でも問題なく進められます。

ステップ1:間引き(まびき)

本葉が2~3枚になったらチェックする

種をまいた場所には、複数の芽(苗)が伸びてくることがあります。

最初はどれも元気そうに見えますが、しばらく育つと、茎がしっかりしているもの、葉が丈夫なもの、少し弱々しいものと、差が出てきます。

「本葉(ほんば)」とは、発芽してすぐの小さな葉(子葉)ではなく、その後に出てくる本格的な葉のことです。

本葉が2~3枚出てきた頃が、余分な苗を取り除く「間引き」のタイミングです。

丈夫な苗を1本だけ残す

1か所に2~3本の苗が生えている場合、それらの中から一番元気で丈夫そうな苗を1本だけ残し、ほかの苗はハサミや手で根元から切り取ります。

「もったいない」と思うかもしれませんが、この作業をしないと、狭いスペースで多くの苗が競い合い、全体的に小さく弱い白菜になってしまいます。

思い切って間引くことで、残った1本がしっかりと成長できるようになります。

ステップ2:追肥(ついひ)

2回目の間引き後に肥料を足す

本葉が4~5枚ほどになり、2回目の間引きをした後(必要に応じて行う場合もあります)、白菜に追加の栄養を与える「追肥」を行います。

追肥には、市販の野菜用の肥料などを使います。説明書に書かれた量や与え方を守って、苗の根元から少し離れた場所に肥料をまき、軽く土と混ぜてください。

栄養バランスで元気な白菜に

追肥をすると、白菜がさらに大きく成長するための栄養が補給されます。

これによって、葉がより大きく元気に育ち、しっかりと結球(葉がまいて固くなる状態)するのを助けます。

ステップ3:水やりの調整

葉が広がり始めたら水分をチェック

白菜は大きな葉を持つため、水分をしっかり吸収する必要があります。

最初の頃は土が乾きやすいので、土の表面が乾いたら水やりをします。

葉がどんどん大きくなってきたら、気温や天候に合わせて水やり回数を増やすことも考えましょう。

雨が降らない日が続くようなら、朝か夕方など、涼しい時間帯に土が湿る程度に水を与えます。

やりすぎには注意

水をたくさん与えればいいというわけではありません。

常に土がびしょびしょだと、根腐れ(根が傷んでしまうこと)や病気の原因になります。

土が適度にしっとりしている程度が理想です。

これらの手順を守ることで、白菜は健康に育ち、後々の収穫で立派な結球白菜が期待できます。

初心者のうちは「やりすぎない、慌てない」を心掛け、少しずつ苗の様子を観察しながら管理していけば、自然とコツがつかめてきます。

病害虫対策と注意点

白菜は美味しくて人気がある野菜なだけに、人間だけでなく害虫や病気の原因となる菌も「おいしそう」と寄ってきます。

そこで、初心者でも簡単にできる予防策や、発生した場合の対処法を紹介します。

よく出る害虫とその対策一覧

| 害虫名 | 特徴・見つけ方 | 主な被害 | 対策方法 |

|---|---|---|---|

| アブラムシ | 小さな黒色・緑色の虫で、葉の裏に密集して付くことが多い | 葉から栄養を吸い取り、生育不良やウイルス病を引き起こす可能性がある | - 水で洗い流す- 指でつぶすか粘着テープで取り除く- 防虫ネットで侵入を防ぐ |

| ヨトウムシ | 夜に活動する青虫の一種で、昼間は土中や葉の裏に隠れる | 葉をかじり、穴だらけにするなどの食害を与える | - 昼間に葉裏や株元をチェックし、発見次第捕殺- 防虫ネットで成虫(ガ)の産卵を防ぐ |

アブラムシやヨトウムシなど、白菜には害虫がつきやすい傾向があります。

防虫ネットやこまめな観察で、早めに対策を行うことで被害を最小限に抑えましょう。

病気の予防ポイント

水はけの良い畝づくり

土が常に湿りすぎていると、カビや菌が繁殖しやすくなります。

種まき前に畝を高めに作り、水はけを良くしておくと、根腐れなどを防げます。

風通しを確保する

葉が密集しすぎると風通しが悪くなり、病気が広がりやすくなります。

適度な間引きを行い、葉と葉の間に空気の通り道を作ることで、病気の発生を抑えられます。

こまめな観察が大事

病気は早期発見・早期対処が肝心です。

葉に変色や斑点がないか、しおれていないかなど、週に数回でもじっくり苗を観察しましょう。

何か異常があったら、すぐに原因を調べ、必要ならその部分を切り取るなどの対策を取ります。

無農薬での対策例

初心者のうちは、いきなり農薬を使わず、以下のような簡単な対策から試してみると良いでしょう。

- 防虫ネットや寒冷紗(かんれいしゃ)で虫の侵入を防ぐ。

- 虫がつきにくい元気な苗に育てるために、適度な追肥や水やりを行い、葉を丈夫にする。

- 畑に落ちた枯れ葉や害虫が隠れやすい雑草をこまめに取り除くことで、害虫の住処(すみか)を作らないようにする。

白菜の収穫タイミングとコツ

収穫の見極め方

白菜は育て始めてから約60~80日ほど経つと収穫時期を迎えます。

初心者の方は、「いつ刈り取ればいいの?」と迷うかもしれませんが、いくつかのポイントをチェックすることで、収穫に適したタイミングが分かります。

収穫時期のチェックポイント表

| 項目 | 確認内容 | 適切な状態 |

|---|---|---|

| 外葉の巻き具合 | 外側の大きな葉がしっかりと巻いているか確認 | 葉がまとまり、ばらけずにしっかり巻いている |

| 中央部の硬さ | 中心を軽く押して、硬く締まっているか確かめる | 押してもへこまない程度に硬い |

| 日数の目安 | 種まきから60~80日が基準 | 2か月~2か月半経過(環境によって前後あり) |

この表を参考に、外葉・中央部・日数の3つの視点から、収穫のタイミングを判断できます。

収穫のしかた

根元からスパッと切る

外葉ごと、包丁や鎌で根元近くをスパッと切ります。

清潔な刃物を使うと、切り口がきれいで、腐りにくくなります。

傷んだ外葉は取り除く

刈り取った後、もし外葉に枯れたり傷んだりしたものがあれば、取り除いてから家に持ち帰りましょう。

収穫時期に関するポイント表

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 早すぎる収穫 | 白菜が小さく、外葉の巻きがゆるい状態になることがある |

| 遅すぎる収穫 | 外葉が傷んだり、食感が悪くなったりする可能性がある |

| 硬さ+巻き具合の確認 | 中央部の硬さと外葉の巻き具合を同時に確認することで、適切な収穫タイミングがつかみやすい |

この表を見れば、収穫時期を早めたり遅らせたりした場合の影響と、硬さ・巻き具合を同時にチェックする重要性が一目でわかります。

初心者のうちは難しく感じるかもしれませんが、実際に手で触れて観察することで「このくらいがちょうどいいんだな」という感覚がつかめてきます。

慣れれば、毎年おいしい白菜をベストなタイミングで収穫できるようになります。

おいしく育てる秘訣!

せっかく上手に白菜を育てても、管理が雑だと、せっかくの風味や鮮度が落ちてしまいます。

ここでは、収穫前後に気をつけるポイントをご紹介します。

少しの手間で、おいしさをグッと引き出せます。

おいしく育てる秘訣まとめ表

| ポイント | 理由 | 方法 |

|---|---|---|

| 傷んだ外葉の早期除去 | 病気や虫害を防ぎ、内側の葉を健やかに育てるため | 枯れ・穴あき・変色した外葉を根元から取り除く |

| 収穫後の冷暗所保管 | 鮮度とみずみずしさを長持ちさせるため | 収穫後すぐ新聞紙で包んで野菜室や冷暗所へ |

| 早めの消費 | 収穫直後の鮮度や甘みを最大限味わうため | できるだけ早く鍋料理、炒め物、漬物などで調理・消費する |

まとめると、「傷んだ外葉をこまめに取り除くこと」と「収穫後は冷暗所に保管すること」が、おいしい白菜を楽しむためのポイントです。

こうしたちょっとした工夫によって、初心者でもスーパーで買う白菜とは一味違う、みずみずしくて甘い自家製白菜を堪能できます。

白菜の保存方法:鮮度を保つコツ

冷蔵保存

芯をくり抜き新聞紙で包んで野菜室に入れれば、約1週間鮮度を維持できます。

カット後はラップで包み、できるだけ早めに使い切りましょう。

冷凍保存

冷凍保存でラクラク!白菜をおいしく使い切るコツ

「白菜をたっぷり買ったけれど、なかなか食べきれない…」

「平日の夜、バタバタしている中で下ごしらえするのは面倒…」

そんな悩みをお持ちの方にオススメなのが、白菜の冷凍保存です。

「でも、冷凍するとおいしさが落ちるって聞いたことあるし…」と心配な方もいるかもしれません。

確かに、生のシャキシャキ食感は多少損なわれます。しかし、冷凍には冷凍ならではのメリットがしっかりあるんです。

ここでは、そのメリットやちょっとした工夫、活用レシピまでご紹介します。

なぜ白菜を冷凍するとラクなのか

1. 調理が圧倒的に楽になる

忙しい平日、帰宅してからわざわざ白菜を洗って刻む時間がない…

そんなとき、冷凍庫から取り出してそのまま鍋や炒め物に投入すればOK!

面倒な下ごしらえの手間が省けます。

2. 食品ロスを減らせる

「一玉の白菜を買ったけれど、半分以上残ってしまう」といった経験はありませんか?

余った部分を冷凍しておけば、後日しっかり使い切ることができます。

経済的で、食材を無駄にしないエコな選択です。

冷凍で変わる食感・風味をカバーするヒント

確かに、生の白菜と比べると、冷凍後は少し柔らかくなり風味も控えめになることがあります。

でも、これは調理法でカバーできるんです。

汁物や鍋料理で楽しむ

スープや味噌汁、鍋料理なら、白菜が持つやわらかい食感がむしろ味に馴染んで、口当たりよく仕上がります。

お出汁やスープの味をしっかり吸い込んだ白菜は、ほっとするおいしさ。

炒め物にも一工夫

炒め物に使う場合は、さっと水気を切って入れると、過剰な水分が出にくくなります。

ニンニクやショウガを効かせた炒め物なら、ほんのり甘い白菜がアクセントに。

初心者でも簡単!白菜の冷凍保存方法

下処理

白菜を流水でさっと洗い、しっかり水気を切ります。

キッチンペーパーで軽く拭いてもOK。

カットする

白菜は使いたい料理に合わせてざく切り、または一口大にカット。

後から使いやすい大きさを意識すると便利です。

保存袋へ

カットした白菜をフリーザーバッグやジップロックに平らになるよう詰め、なるべく空気を抜いて密封します。

冷凍する

バッグを冷凍庫に入れ、平らな状態で凍らせます。

これで使いたい分だけパキパキと折って取り出せるようになります。

おすすめの使い方レシピ

味噌汁・スープ

凍ったまま具材として投入。

白菜から甘みが出て、ほっとする味わいに仕上がります。

鍋物(寄せ鍋・キムチ鍋など)

他の食材と一緒に煮込めば、しっかり味が染み込みます。

忙しいときでもあっという間に野菜たっぷりの一品が完成。

炒め物や餃子の具

解凍して水気を絞った白菜は、餃子の具にも最適。

短時間で旨みたっぷりの餃子を作れます。

工夫次第で「冷凍白菜」も立派な主役に

確かに、生のまま食べる白菜とは異なる食感になる場合があります。

しかし、「調理時短」「食品ロス削減」というメリットは大きく、上手に使えば忙しい日々の食卓に頼れる味方となります。

冷凍保存は、白菜を「おいしく使い切るための一つのアイデア」。

生と冷凍、両方の良さを知ることで、あなたのキッチンライフはますます充実するはず。

ぜひ試してみてください!

白菜の豆知識:黒い点々とカビの見分け、花の活用

黒い点々(ゴマ症)とカビの違い

白菜を切ったとき、葉や芯の部分に黒い小さな点々が入っていることがあります。

これは「ゴマ症(ごましょう)」と呼ばれる、生理現象によるものです。

風味・食感への影響:見た目が気になる場合もありますが、味や食感にはほとんど影響しないといわれています。そのまま調理してもおいしく食べられます。

黒い点々(ゴマ症)とカビの違い一覧表

| 項目 | 黒い点々(ゴマ症) | カビ |

|---|---|---|

| 原因 | ポリフェノールの酸化による生理現象 | 菌(カビ)の繁殖 |

| 外観 | 小さな黒い斑点が点在する | 白・灰色・緑色などの毛羽立ったり、ぬめりがある部分が見える |

| 安全性 | 食べても問題なし | 腐敗が進んでいる可能性が高く、食べるのは危険 |

| 風味・食感への影響 | ほとんど影響なし | 異臭・不快感があり、食味低下 |

| 対処法 | そのまま調理可能 | カビ部分を取り除く、または廃棄が必要 |

この表を見ることで、黒い点々(ゴマ症)は害がない自然現象であるのに対し、カビは腐敗を示す有害な状態であることがわかります。

カビは白や灰色、あるいは緑っぽい色の菌糸状のものが生え、ぬめりや異臭を伴うことがあります。

カビが発生している部分は腐敗が進んでいる可能性が高いため、食べずに取り除くか、ひどい場合は廃棄してください。

黒い点々は「ゴマ症」という自然な現象で、食べても問題ありません。

一方、白や灰色などのカビが見られる場合は腐敗のサインなので注意が必要です。

白菜の花も食べられる

スーパーで手に入る白菜といえば、よく巻いた大きな葉が特徴。

多くの人はそれが白菜の「完成形」だと思っていますよね?

ところが、実際に自分で白菜を育ててみると、普段まず目にすることのない「花」を咲かせることができます。

しかも、その花は食べてもおいしいのです。

自家栽培だからこそ楽しめる、白菜の花

市場に出回る白菜は、葉がしっかり巻いて大きく育ったタイミングで収穫されます。

つまり、花が咲く前に出荷してしまうため、一般的な流通の場では白菜の花を見ることはほとんどありません。

でも、家庭菜園なら違います。ご自分で白菜を育てて、「あえて収穫を遅らせる」ことで、黄色い可憐な花を咲かせることが可能なのです。

菜の花のようなほろ苦い味わい

白菜の花やつぼみ、茎は、ほろ苦く爽やかな風味で、まるで菜の花を思わせる味わい。

おひたしや天ぷら、炒め物など、シンプルな調理法で楽しめば、春の訪れを感じさせる繊細な苦みと優しい甘みが口いっぱいに広がります。

栽培と収穫の流れ

通常、白菜は秋に種をまき、冬にしっかりと結球した頃に収穫します。

しかし、数株だけ収穫せずに残しておくと、寒さを超えて気温が上がる頃に花茎が伸び、やがて黄色い花を咲かせます。

そのつぼみや開花前後の部分を摘み取れば、貴重な「食べられる花」として食卓へ。

特別感のある「自家製の一品」

白菜の花は、お店で簡単に手に入るものではありません。

自分が育てた白菜だからこそ、収穫時期を調整して得られるレアな味覚です。

まるで「自宅限定の特産品」を味わっているような気分になれます。

家庭菜園を楽しむ人にとって、この特別な体験は、ちょっとした贅沢。

誰もが知る冬野菜・白菜が、一歩踏み込むと、普段触れられない世界を見せてくれます。

自分で育てた野菜だからこそ成し得る、小さな冒険と発見といえるでしょう。

次のシーズンは「花まで」待ってみませんか?

白菜は初心者でも育てやすい冬野菜の代表格。

その先にある「花」を知ることで、あなたの家庭菜園は、また一段と深みを増します。

いつもと違うアプローチで、あえて収穫を遅らせてみる。

すると、可憐な花を通して、白菜という野菜に新たな魅力が宿ることに気づくはずです。

ぜひ、次のシーズンは白菜を育ててみてください。

いつも見慣れた白菜が、あなたの手でちょっと特別な「花のごちそう」へと姿を変えるかもしれません。

白菜を使った簡単レシピ集:冬の鍋、漬物、炒め物まで

冬にぴったりの鍋料理

寒い季節には、白菜が主役級に活躍する鍋料理がおすすめです。

甘く柔らかな白菜が、ほかの食材と一緒にグツグツ煮込まれ、体の芯から温まる一品を楽しめます。

以下は、具体的な料理例と手軽なレシピです。

1. 豚バラと白菜のミルフィーユ鍋

【材料(2~3人分)】

白菜:1/4株

・豚バラ薄切り肉:200g程度

・だし汁または水:適量(鍋の1/2~2/3ほど)

・酒:大さじ2

・塩・しょうゆ:少々(味を見ながら調整)

※お好みでポン酢、柚子胡椒、七味など

【作り方】

- 白菜はざく切りではなく、葉と芯を大きめにカットし、豚バラ肉と交互に重ねて“ミルフィーユ状”に組み立てます。

鍋に縦に並べるように詰め込むと見た目も美しくなります。 - だし汁または水と酒を鍋に注ぎ、フタをして中火で加熱します。

- 煮立って白菜がしんなりしてきたら、塩・しょうゆで軽く味を整えます。

- お好みでポン酢につけて食べたり、柚子胡椒や七味でアクセントを加えると、さらに風味がアップします。

2. 鶏団子と白菜のあっさり鍋

【材料(2~3人分)】

白菜:1/4株

鶏ひき肉:200g

長ねぎ(みじん切り):1/2本分

生姜(すりおろし):小さじ1

塩・こしょう:少々

だし汁(または和風顆粒だし+水):適量

醤油・みりん・酒:各大さじ1程度(味見しながら調整)

【作り方】

- 鶏ひき肉にみじん切りにした長ねぎ、生姜、塩・こしょうを加え、よく練り、食べやすい大きさの団子状にします。

- 白菜はざく切りにし、鍋に敷き詰めます。

- だし汁を加え、煮立ってきたら鶏団子をそっと入れます。

- 醤油・みりん・酒で味を整え、鶏団子に火が通るまで煮込みます。

- あっさりとした和風味で、ポン酢やゴマだれを添えても美味しくいただけます。

3. 白菜たっぷりキムチチゲ

【材料(2~3人分)】

白菜:1/4株

豚バラ肉:150~200g

キムチ:適量(100~150gほど)

絹豆腐:1丁

長ねぎ:1/2本

鶏がらスープの素または顆粒だし:小さじ1~2

味噌・しょうゆ・みりん:各大さじ1程度(好みで調整)

水:適量

【作り方】

- 白菜はざく切り、豆腐は食べやすい大きさに切り、ねぎは斜め切り。

- 鍋に豚バラ肉を入れ、中火で炒め、脂が出てきたらキムチを加えてさらに炒めます。

- 水と鶏がらスープの素を加え、白菜、豆腐、ねぎを入れて煮込みます。

- 味を見ながら、味噌、しょうゆ、みりんで整えてからひと煮立ち。

- お好みでコチュジャンやごま油を足してもコクが出ます。

これらの料理は、いずれも白菜をたっぷり使って身体を内側から温めてくれる冬にぴったりの鍋メニューです。

忙しい平日の夜でも、材料を切って鍋で煮込むだけで完成するので、初心者や忙しい方にもうってつけです。

ぜひ、手軽に試してみてください。

漬物や保存食の具体的な方法

1. シンプルな塩漬け白菜(浅漬けタイプ)

【材料・道具】(作りやすい分量)

白菜:1/4株

塩:白菜の重量の約2~3%

重し(大きめの皿や清潔なビニール袋に水を入れたものなど)

【作り方】

- 下準備:

白菜は外葉を取り除き、流水でさっと洗って水気をきります。

適度な大きさ(ざく切りか、葉を2~3等分する程度)にカットしましょう。 - 塩をまぶす:

ボウルや浅い容器に白菜を入れ、重量に対し2~3%程度の塩を全体にまんべんなくふりかけます。

塩が全体に行き渡るよう、手でざっくり混ぜてください。 - 重しをのせる:

塩をなじませた白菜の上に重しをのせ、常温で半日から1日程度おきます。

時間が経つと白菜から水分が出てしんなりしてきます。 - 水気を絞る:

十分に水が上がったら、白菜を軽く絞って完成です。

そのまま食べればさっぱりとした浅漬け、冷蔵庫で2~3日ほど保存できます。

ポイント:

・漬け込み時間が短いほどさっぱりとした「浅漬け」に、長めに漬け込むと発酵が進んで酸味が増します。

・お好みで唐辛子や昆布、柚子皮などを加えると風味がアップします。

2. 甘酢漬け(さっぱり保存食)

【材料】(作りやすい分量)

白菜:1/4株

塩:小さじ1~2程度(下漬け用)

酢:100ml

砂糖:大さじ3~4(お好みの甘さで調整)

水:100~150ml(甘酢液の薄め用)

昆布:5cm程度(あれば)

唐辛子:1本(お好みで)

【作り方】

- 下漬け:

白菜は洗って水気を切り、食べやすい大きさにカットします。ボウルに入れて塩をふり、軽くもんでから30分~1時間ほど置き、余分な水分を抜きます。 - 甘酢液を作る:

小鍋に酢、砂糖、水を入れ、砂糖が溶けるまで弱火で加熱します。味見をして、甘さや酸味、水の量を好みに調整しましょう。火を止めたら昆布、唐辛子を加えて冷まします。 - 漬け込む:

水気を絞った白菜を清潔な保存容器(ガラス容器など)に入れ、冷ました甘酢液を注ぎます。全体が浸るように調整してください。 - 冷蔵保存:

冷蔵庫で半日~1日ほど漬け込むと、ほどよく味がしみて食べられます。2~3日は風味が落ちにくく、その間少しずつ味がなじんでいきます。

ポイント:

・甘酢漬けはさっぱりした副菜として、日々の食卓やお弁当のおかずに最適です。

・彩りを楽しみたい場合は、人参の千切りを加えたり、赤唐辛子を入れて辛味と彩りを足すのもおすすめです。

塩漬け白菜はシンプルで素材の甘みを生かす浅漬け、甘酢漬けはさっぱりとした後味が魅力です。

どちらも短時間で作れ、冷蔵庫で数日保存可能なため、忙しい方でも手軽に自家製漬物を楽しめます。

自分好みの味に調整しながら、保存食づくりを楽しんでみてください。

白菜栽培・料理に関するQ&A【FAQ】

-

白菜の種まき時期は?

-

種まきは9~10月が目安です。

この時期にまくことで、寒さが本格化する前に苗がしっかり育ち、冬には収穫期を迎えられます。

-

黒い点々(ゴマ症)は食べても大丈夫?

-

ゴマ症はポリフェノールの酸化による生理現象で、食べても問題ありません。

ただし、白や灰色のカビが見られる場合は腐敗が進んでいる可能性があるため食べずに処分してください。

-

初心者でも白菜栽培は簡単ですか?

-

はい、白菜は初心者にも比較的育てやすい冬野菜です。

レンタル畑や家庭菜園であらかじめ土壌や道具が整っていれば、さらに挑戦しやすくなります。

-

肥料はどれくらい必要ですか?

-

元肥(もとごえ)として事前に有機肥料や野菜用配合肥料を土に混ぜ込み、その後は成長段階で2回目の間引き後に追肥を行う程度で十分です。

-

害虫対策はどうすればいいですか?

-

アブラムシやヨトウムシがつきやすいので、防虫ネットを使ったり、こまめな見回りで早期発見・早期対処がポイントです。

薬剤を使わずに、手で除去する、洗い流すなどの対策も有効です。

-

白菜の花は食べられますか?

-

はい、白菜が花を咲かせた場合、その花やつぼみ、茎も食べられます。

おひたしや天ぷら、炒め物などでほろ苦さを楽しめます。

-

収穫の目安はありますか?

-

種まきから約60~80日が収穫の目安です。

外葉がしっかり巻いて中心部が硬く締まってきたら、根元からカットして収穫しましょう。

編集者より

白菜は冬の食卓を彩る定番野菜ですが、育て方や収穫のタイミング、保存方法、さらには花や漬物まで、実は楽しみ方が無限に広がる存在です。

家庭菜園初心者でも育てやすい野菜だからこそ、レンタル畑や自宅の小さなスペースで気軽にチャレンジしてみてください。

スーパーで買う白菜とはひと味違う、採れたての鮮度。自分で育てたからこそ出会える、花や特別な風味。

そして、冷凍保存や漬物、鍋料理など、暮らしにすぐ役立つ活用法もたくさんあります。

「ちょっと手間がかかるかな」と思うかもしれませんが、その分、収穫した瞬間の達成感は格別です。

この冬、もし少しでも「育ててみようかな」と感じたら、ぜひ行動に移してみてください。

小さな種から始まる庭や畑での物語が、あなたの食卓をさらに豊かにしてくれるはずです。